28. Februar 2014

Regelmäßig lädt Dr. Turgut Altug, umweltpolitischer Sprecher der B90/Die Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus, zu einer Gesprächsrunde mit den Naturschutzverbänden ein. Als Vorsitzender des Berliner Imkerverbands bin ich mit dabei. Dieses Mal unterstütze ich das so genannte „Naturschutzfrühstück“ mit Bioland-Honig im Einheitsglas des Deutschen Imkerbundes. Die Grünen setzen sich löblicherweise sehr für die Bienen ein.

Am Rande führe ich ein Gespräch mit Alexander Klose, dem zuständigen Referenten. Dabei wird deutlich: In der Politik ist man sich durchaus der Gefahr bewusst, dass die öffentliche Begeisterung für die Bienen kippen könnte, wenn es zu einem Übermaß unkontrolliert durch die Stadt irrender Schwärme in Berlin kommt.

Bioland-Honig im DIB-Glas: Für die gute Sache ist das schon mal erlaubt.

Kategorie Honig, Standort Berlin | 0 Kommentare »

16. Februar 2014

Der Imkerverein Besigheim und Umgebung hat mich zu einem Vortrag über die Stadtimkerei eingeladen. Der Vortrag ist ausgesprochen beliebt. Ich habe ihn schon öfter gehalten. Nach dem Vortrag mit Filmvorführung gibt es noch viele Fragen. Vor allem das Imkern auf dem Dach finden viele Zuhörer ziemlich erstaunlich.

Am kommenden Morgen zeigt mir Erich Schilling, der Vorsitzende und Gastgeber seine Imkerei. Er hat ein sehr funktionales Imkereigebäude auf’s Feld gestellt. Es ist voll unterkellert. Unten lagert die Honigernte. Oben wird geschleudert. Dazwischen gibt es einen Aufzug. Neben dem Schleuderraum ist eine Scheune. Dort lagern Zargen und Fahrzeuganhänger bis sie in der kommenden Saison wieder gebraucht werden.

Er rät mir, auch ein richtiges Imkereigebäude zu bauen, statt zwischen lauter angemieteten Flächen hin- und herzupendeln. Interessant ist der Maschinenpark. Mir gefällt besonders die Entdeckelungswachszentrifuge. Das könnten wir auch brauchen.

Mit der Wachzentrifuge trennen sich Wachs und Honig schneller und gründlicher als durchs Abtropfen.

Kategorie Honig, Wachs | 0 Kommentare »

9. Februar 2014

Reisen erweitert den Horizont und macht demütig. Bisher waren wir immer der hoffärtigen Ansicht, unsere Lieblinge würden mit ihrem Wachs die edelste und wertvollste Behausung im ganzen Tierreich errichten. Schließlich wird das gelbe und wohlriechende Wachs auch Imkergold genannt. Und wie andere es mit ihrem Gold auch machen, horten wir das Imkergold und verkaufen es nur äußerst ungern.

Doch beim Besuch des Museo Poldi Pezzoli werden wir ganz klein. Da sehen wir im Rahmen einer Sonderausstellung über Kuriosa Wohnröhren von Köcherfliegenlarven aus Gold und Lapislazuli. Da können unsere Bienen einpacken. Das machen wir auch und nehmen Abschied aus Cisalpinien.

Gold und Edelstein war den Baumeistern dieser Köcherfliegen-Wohnröhren gerade gut genug.

Kategorie Kultur | 0 Kommentare »

7. Februar 2014

Im deutschsprachigen Raum wird der Heilige Ambrosius nie ohne Bienenkorb dargestellt. Bekannt ist z. B. das Standbild an der Hofkirche in Dresden. An seinem Wirkungsort in Mailand ist das ganz anders. Ambrosius ist dort stets der Bischof und Stadtpatron aber nie der Imkerpatron. Selbst im Shop der von ihm im 4. Jahrhundert erbauten Basilika Sant‘ Ambrogio, die voller Bilder und Erinnerungsstücke an ihn ist und wo er auch unverwest begraben liegt, fehlt jeder imkerliche Nippes.

In Mailand ist Ambrosius (Mitte) wie hier am Stadttor allgegenwärtig.

Kategorie Kultur | 0 Kommentare »

5. Februar 2014

Am ersten richtigen Urlaubstag schauen wir uns erst einmal um, wo wir eigentlich gelandet sind. Mailand ist eine sehr elegante Stadt und hier gibt’s auch Geld, das ausgegeben werden will. Zum Beispiel für edle Fahrzeuge und guten Honig. In einem Feinkostgeschäft entdecken wir ein hübsches Honigpräsent. Es besteht aus 2 Gläsern Honig zu je 250 Gramm: Edelkastanie und Orange. Die Ganze steckt in einer hübschen Pappschachtel und ist mit 40 € ausgezeichnet. Das ist ein ordentlicher Preis, denn der Honig ist nicht mal Bio und die Verpackung ist elegant, aber nicht so aufgebrezelt wie die Verpackungen auf thedieline.com.

Schöner Honig, schöne Schachtel, schöner Preis.

Kategorie Honig, Vermarktung | 0 Kommentare »

4. Februar 2014

Sommerurlaub – das gab’s mal als es noch keine oder nur 10 % unseres jetzigen Bienenbestandes gab. Daher reisen wir jetzt vorzugsweise im Februar in die Ferne. Wer sich den ganzen Sommer über im Freien und (mit etwas Glück) auch in der Sonne aufhält, der braucht das gleisende Himmelsgestirn nicht unbedingt auch noch im Urlaub. Das überlassen wir armen Büromenschen.

Dieses Jahr geht’s nach Mailand. Wir checken im Hotel delle Stelline im Zentrum ein. Es ist ein ehemaliges Kloster aus dem 15. Jahrhundert. Im nun völlig verglasten Kreuzgang gibt es einen bemerkenswerten Terrazzo-Fußboden mit einem stilisierten Bienenmotiv. Das passt gut zu den Unternehmungen der nächsten Woche, denn wir sind in der Stadt des Imker-Schutzpatrons und Kirchenvaters Ambrosius.

Bienen-Kunst aus den 1970er Jahren wird hier mit Füßen getreten.

Kategorie Kultur | 0 Kommentare »

28. Januar 2014

Wenn die Tierschutzorganisation Peta und Veganer mit Fingern auf die Imkerschaft zeigen und ihr „Massentierhaltung“ vorwirft, dann halten viele Imker die Aktivisten schlicht für übergeschnappt. Dabei muss man diese doch zu verstehen suchen. Ein Bienenvolk hat im Sommer 30.000 bis 50.000 Bienen. Im Vergleich zu einem solchen Superstaat wirken moderne Hähnchenmastanlagen mit ein paar tausend Tieren wie idyllische Dörfer.

Wenn wir Imker also schon massenhaft Tiere halten, sollten wir das wenigsten in Einklang mit dem Bienenwohl tun. Heute zerbrechen wir uns bei der Bioland-Wintertagung in Seddiner See darüber den Kopf. Wanderung mit offenen oder geschlossenen Fluglöchern? Biotechnische Varroabekämpfung? Völker-Obergrenzen für einzelne Imker? Das alles ist nicht einfach.

Kategorie Bio-Zertifizierung | 0 Kommentare »

28. Januar 2014

Jetzt war ich schon so oft im Abgeordnetenhaus und es hat bis heute gebraucht, damit mir dieses Bild auffällt. Es ist auf einer großen Tafel im Vestibül angebraucht. Es zeigt einen Imker, der vor fast 80 Jahren auf dem Dach des Abgeordnetenhauses mit einem Bienenkorb hantiert. Offensichtlich war das schon damals so außergewöhnlich, Bienen auf dem Dach zu halten, dass der Fotograf die Aufnahmen gemacht hat. Wir Stadtimker stehen also in einer Tradition.

Bienen auf dem Dach waren schon immer nur etwas für Schwindelfreie.

Kategorie Standort Berlin | 0 Kommentare »

25. Januar 2014

Zu den Aufgaben eines Verbandsvorsitzenden gehört es, jährlich einen Fachvortrag für das Begleitprogramm der Internationalen Grünen Woche zu organisieren. Nachdem er letztes Jahr wegen eines Kongresses absagen musste, ist es dieses Jahr gelungen, Berlins bekanntesten Bienenforscher Prof. Randolf Menzel zu gewinnen. Der Saal im ICC ist gut gefüllt.

Menzel berichtet, wie sich Bienen orientieren und wie sie dabei durch Neonicotinoide gestört werden. Demnach fliegen Bienen entlang von Landschaftsmerkmalen. Sie nehmen daher nicht viel anders als wir eine Autobahnausfahrt, wenn sie der Straße bis dahin gefolgt sind. Neonics bringen die Orientierung durcheinander. Die Bienen fliegen als wären sie betrunken. Sie fliegen dann irgendwo in die Pampa. Das geht nicht gut aus.

Wohin fliegen die Bienen, wenn Sie die Orientierung verloren haben? Prof. Menzel weiß es.

Kategorie Bienengesundheit | 0 Kommentare »

17. Januar 2014

Lange am Markt bestehende Unternehmen haben etwas Vertrauenswürdiges. Gut, wir sind nicht so alt wie die Druckknopfschmiede Prym, deren Urahn schon im 16. Jahrhundert Kurzwaren herstellte. Aber wir können die imkerliche Familientradition vier Generationen zurückverfolgen. Dafür hat der Kirchenhistoriker Andreas Butz nun neue Hinweise gefunden.

Mein Urgroßvater Wilhelm Kohfink arbeitete demnach als Verwalter des landwirtschaftlichen Guts Bir Salem bei Ramla in Palästina (heute Netzer Sereni). Dieses gehörte zum Syrischen Waisenhaus in Jerusalem. Der (Historikern ungleich bekanntere) Matthäus Spohn war zuständig für die Orangenkulturen. Kohfink von 1903 bis 1905 für die anderen Anlagen. Butz schreibt: „Dass Bir Salem auch Bienenstöcke besaß und Honig vermarktete ist bekannt. 1930 waren es 40 Stöcke.“

Kategorie Allgemein | 0 Kommentare »

15. Januar 2014

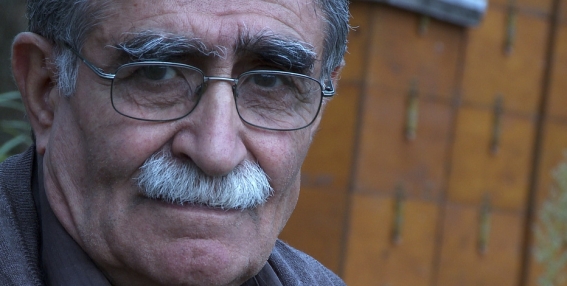

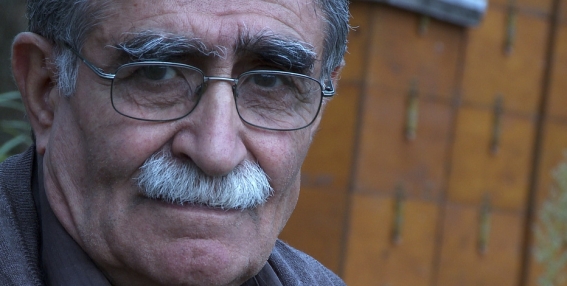

Filmtitel, die aus einem bestimmten Artikel und einem Beruf bestehen, sind zur Zeit unheimlich beliebt: Die Wanderhure, der Medicus, der Butler … und nun also auch „Der Imker“. Heute war Premiere in Kino in den Hackeschen Höfen. Der Imker heißt Ibrahim Gezer und ist echt. Er war früher Berufsimker in Kurdistan. Jetzt ist er Flüchtling. Durch die Ernte und Vermarktung von 10 bis 18 t Honig/Jahr führte er einst ein gutes Leben. Er wünschte sich, dass in seiner Familie alles so wohl geordnet sei wie im Bienenstock. Doch dann gerieten die Bienen und er irgendwie zwischen die Fronten, also in die Mahlsteine zwischen PKK und türkischem Militär.

Am Ende war sowohl die Imkerei wie auch die Familie aufgerieben und zerstört: Der Imker versteckte sich, seine Frau nahm sich das Leben, der Sohn Ali ging zur PKK und der Rest der vielköpfigen Kinderschar floh in die Schweiz. Sie holen den Vater nach. Der aber vermisst seine Bienen. Vom seiner Flüchtlingsbeihilfe kauft er sich gleich neue Bienen. Er würde gerne wieder eine Imkerei aufbauen, doch das ist für Flüchtlinge im Rahmen der in der Schweiz geltenden Gesetze gar nicht so einfach. Am Ende und nach einigen Wirrungen kann sich Gezer nun doch seinen Bienen widmen und an seinem Traum arbeiten: für sich ein kleines Haus in Andermatt und für seine Bienen einen Garten.

Der Film wirkt vor allem durch die Persönlichkeit Gezers, der ein Imker wie aus dem Bilderbuch ist: ruhig, überlegt, naturliebend. Er hat die üblichen Sprüche drauf („Stiche sind gut gegen Rheuma“) und er ärgert sich über abgehauene Schwärme. Weil er einer wie wir ist, findet er gleich Anschluss bei Schweizer Imkern. Sie mögen Ibrahim, weil er so ein netter Imkerfreund ist. Der Film ist ein Plädoyer für die Integration von Flüchtlingen mit Bienen und einem Imker als Sympathieträger.

Ein Imker wie viele von uns: Ibrahim Gezer, der kurdische Imker aus Laufen in der Schweiz. Foto: Verleih

Kategorie Kultur | 0 Kommentare »

8. Januar 2014

Das Wetter ist mild. Wir können draußen arbeiten, die umgesiedelten Wespennester wegräumen und auf dem Kompost entsorgen. Und die Wespen? – Die sind nicht mehr da. – Ehrlich? – Ja, ganz in echt!

Das glauben viele Interessenten für eine Wespenumsiedlung nicht. Auch jetzt bekommen wir noch Anfragen, ob wir ein Wespennest umsiedeln könnten. Die Leute sind der festen Überzeugung, dass die schwarz-gelben Insekten im Dachstuhl überwintern. Schließlich haben sie jedes Jahr Wespen unter dem Dach. Dieses Nest ist aber keine Dauerkolonie. Es ist jedes Jahr ein neues Wespenvolk mit einem neuen Eigenheim.

Immer noch nicht überzeugt? Hier sind die Gründe, warum Wespenvölker gar nicht überwintern können:

1. Wespen legen keinen Futtervorrat an. Wespen ernähren sich von tierischem Eiweiß, also von Aas. Das kann nicht gelagert werden, weil es leicht verderblich ist. Bienen ernähren sich von Pollen und von Honig. Beides lässt sich gut als Vorrat für die lange Winterzeit einlagern.

2. Wespen wohnen in Papierwaben. Papier saugt sich bei nasskalter Witterung mit Feuchtigkeit voll. Feuchte Wohnungen mögen weder Tiere noch Mensch. Die Bienen produzieren aber wie wir Menschen allein durch den Aufenthalt in der Wohnung Feuchtigkeit. Weil diese aber bei ihnen aus Wachs ist, vergammelt sie nicht.

3. Wespen wohnen in unisolierten Wohnungen. Wespen suchen sich ihre Wohnung danach aus, ob sie dunkel oder hell ist. Kurzkopfwespen wie z. B. die Gemeine Wespe mögen’s dunkel und Langkopfwespen lieber hell. Ob die Wohnung daneben gut isoliert ist, interessiert sie nicht. Bienen achten hingegen sehr wohl auf den Wärmeschutz und ziehen solide Holzwohnungen und hohle Bäume den bei Wespen beliebten Dachböden, Hecken oder gar die Unterseiten von herumstehenden Möbeln vor.

Weil das so ist, können Wespennester gefahrlos ab Dezember weggeräumt und entsorgt werden. Nur die Königin überwintert. Sie ist nicht mehr im Nest, sondern sie hat sich einen wettergeschütztes Unterschlupf gesucht. Im Frühjahr kriecht sie heraus und baut einen neuen Staat in einem Neubau auf.

Wespen am Haus? Lesen Sie hier weiter.

Kohfink statt Cyrus: Wrecking ball können wir auch sein – für Wespennester.

Kategorie Wespen entfernen | 0 Kommentare »

10. Dezember 2013

Akazienhonig mit Vanillestange – das wird schon mal hier und da angeboten. Ein Kunde hat nun aber den Wunsch geäußert, seinen Honig vom Betriebsgelände für seine allerbesten Kunden mit Vanille zu veredeln. Das ist ein sehr lindiger Sommerblütenhonig. Und wie man sieht, funktioniert das auch. Der Honig wurde in konische Bechergläser gefüllt. Dann tauchte ich eine halbe, aufgeritzte Vanillestange hinein. Auf dem Bild sind die Etiketten noch nicht aufgeklebt, aber wie sich später herausstellt, sollten die Etiketten nicht eckig mit 90°-Winkeln sein, sondern trapezförmig. Durch die konische Form sehen rechteckige Etiketten immer irgendwie schief aufgeklebt aus.

Honig im Becherglas braucht besonders geschnittene Etiketten.

Kategorie Honig, Vermarktung | 0 Kommentare »

8. Dezember 2013

In Bamberg ist aktuell eine Ausstellung von Wachsstöcken im Stadtmuseum zu sehen. Die Imkerei ist wirklich „More than honey“, nämlich auch kulturgeschichtlich interessant. Am Abend spielt auch noch Alba in der Stadt. Prima, wenn sich Termine so gut verbinden lassen.

Nun sind wir ja in Berlin bekanntlich einen etwas ruppigen Umgangston gewöhnt, fühlen uns in Bamberg also gleich zuhause. Nur im Museum sind sie sehr nett. Aber sonst? Beim Frühstück werden durchweg alle Gäste (Restaurant Scheiners) angemeckert, weil sie z. B. die Wärmeglocken am Bufett zu weit aufschieben. Beim Mittagessen (Restaurant Schlenkerla) kriegen wir erst mal zu hören, was es alles nicht gibt (kleines Bier, Cola, Pommes) und im Stadion bekommen wir gar keinen richtigen Platz zugeteilt, sondern werden auf eine Treppe in der Ecke verbannt. Es ist schlimmer als zuhause.

Wachsstöcke kennt man oft nur als dekorative Wachsarbeiten. Es gab aber auch welche, die wirklich benutzt wurden.

Kategorie Kultur, Wachs | 0 Kommentare »

3. Dezember 2013

Immer häufiger sagen Kunden zu mir: „Stadthonig – der soll ja so gut sein.“ Es ist schön, wenn die Anstrengungen in der Öffentlichkeitsarbeit z.B. durch Berlin summt, durch die Deutschlandfunk-Sendung oder durch die Grüne Woche dazu führen, dass die Menschen unser edles Produkt zu schätzen wissen.

Doch ist der Honig wirklich so gut? Heute habe ich die Gelegenheit dazu, das herauszubringen. Die Veranstaltung könnte lauten: Hohen Neuendorf sucht den Superhonig, heißt aber „Honigwettbewerb des Imkerverbandes Berlin e.V.“ und ich bin als Juror mit dabei. Wir, das sind 2 Institutsmitarbeiter, meine Praktikantin und ich. Wir futtern uns durch 24 verschiedene Honige. Auf dem Programm stehen die sensorische Prüfung: Wir sehen, schmecken und riechen. Ein Akazienhonig sieht super aus: keine Bläschen, keine Schwebeteilchen. Auch der Geschmackstest überzeugt zunächst, doch dann kommt immer deutlicher eine rauchige Note durch. „Kalter Aschenbecher“ meint Dr. Lichtenberg-Kraag. Da hat der Imkerkollege wohl etwas zu stark gesmokert. Schade, schade. Dafür gibt es einen Abzug. Die allermeisten Honige sind aber wirklich lecker und es wird sicher viele Medaillen geben.

Kategorie Honig | 0 Kommentare »